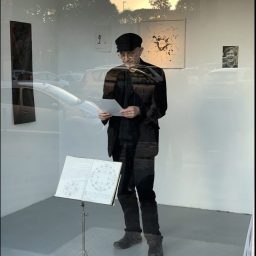

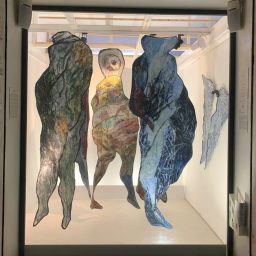

MESIA SPACE è uno spazio espositivo di "confine" - situato direttamente nel contesto urbano a contatto anche col pubblico non specialistico degli abitanti del quartiere - che permette agli artisti che vi espongono di sperimentare diverse modalità espressive, divenendo spazio di dialogo e riflessione sulla propria ricerca creativa e sul farsi dell’esperienza artistica.

MESIA SPACE è un progetto attivo dal 2015 - grazie all’impegno di Cinzia Colombo, artista, e di Alessandro Riva, psicoanalista, e di tutti coloro che hanno partecipato attivamente alle diverse iniziative - con la realizzazione di mostre, installazioni, giornate di studio, performance, incontri con gli artisti; eventi caratterizzati da specifici momenti di confronto e di convivialità.

Dopo Connessioni - progetto che da settembre 2020 a novembre 2021 ha permesso, in un periodo segnato dalle ansie e dalle limitazioni causate dal Covid, l’alternarsi mensile nella vetrina di Largo Mesia delle installazioni di 14 artiste e artisti in “residenza” - Il nuovo progetto a cura di Mesia Space: Umanità?! è un invito a interrogarsi e dialogare affrontando da diversi punti di vista, con i mezzi dell’arte e non solo, le complesse problematiche di un’umanità intesa nel senso più ampio dell’insieme degli esseri umani che abitano la terra e delle qualità e debolezze che li caratterizzano.

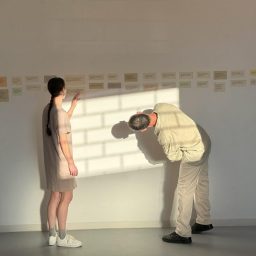

Nell’ambito del progetto Umanità?!, cominciato ad ottobre del 2023 con il lavoro di Benedetta Galli, si sono susseguite - ad ottobre 2025 - le partecipazioni di varie artiste e artisti: Carla Sacco e Jan Stöckel, Margherita Taticchi, Silvia Stucky, Danilo Fiorucci, Anna Alessi, Alberta Piazza, Louise Roeters, Francesca Nesteri e Salvatore Cammilleri, Ysabel Dheais, Jacopo Benci, Roberta Maola, Paola Romoli Venturi. Artiste/i che hanno realizzato installazioni, video, performance e organizzato conferenze, dibattiti e laboratori, invitando anche altri artisti e cultori di altre discipline.

Nelle esposizioni collettive “Ti-segno” e “Scatti di Umanità” e in una “serata video” sono state coinvolte le altre artiste/i che parteciperanno al progetto Umanità?! con interventi personali programmati fino al 2027: Anita Guerra, Cinzia Colombo, Fernanda Mancini, Melissa Lhomann, Francesca Di Ciaula, Franco Cenci, Francesco Sacco, Mahshid Mussavi, Maria Carla Mancinelli, Lisa Monna e Mauro Bagella, Michele Marinaccio, Piero Varroni, Felice Leonardi, Virginia Ryan. In un dialogo tra letteratura, teatro e arti visive hanno partecipato: Laura Spazzacampagna e Tiziana Lucattini, e tra architettura e arti visive: Andrea Tonazzini, Michele Grazzini e Giorgia Colombo. Hanno inoltre portato il loro contributo alle varie iniziative: Marco Adinolfi, Flavio Arcangeli, Chloé Bertini, Priscilla Burke, Faustina Cardilli, Sergio Baldassini, Marco Bastianelli, Cristina Banella, Marina Bertinetti, Laura Cianca, Patrizia Chianese, Luciano Cerofolini, Alberto D’Amico, Giulia Del Papa, Paco Donato, Giuseppe Di Leone, Laura V.d.B. Facchini, Matteo Fiorucci, Chiara Guidoni, Barbara Goebels-Cattaneo, Stefano Guerra, Maria Cristina Reggio, Marta Renzi, Alessandro Riva, Marco Rizzo, Riccardo Santoboni, Fiorenzo Santoboni, Livia Trigonia, Sergio Vecia.

L’umanità è in grande difficoltà per via di guerre, pandemie, la crisi climatica, le inique modalità di distribuzione delle risorse… e il senso dell’umanità - il significato che attribuiamo al nostro esserci nel mondo - sta attraversando una crisi per certi versi simile a quella - incarnata nelle opere di Darwin, Marx e Freud - che nell’ottocento ha trovato un’apparente soluzione nella rivoluzione scientifica e tecnologica che ha trasformato - nel bene e nel male - il modo di vivere di gran parte degli abitanti della terra. Nella storia umana, nelle diverse società, si sono spesso avvicendati momenti di paura e smarrimento a periodi di speranza e di ottimismo, con la differenza però che adesso, il cambiamento climatico e le bombe nucleari, minacciano l’intera estinzione della specie, la fine della storia.

I Sapiens hanno impiegato centinaia di migliaia di anni a diventare gli umani che siamo, in un processo evolutivo, che negli ultimi 5000 anni è stato sostenuto dall’illusione di poter trascendere l’animalità, o almeno di poterla “civilizzare”, ma in nome della “civiltà” è stato giustificato il dominio sulla natura e sulle popolazioni “altre”, che ha prodotto azioni distruttive e di genocidio non diverse da quelle probabilmente compiute dai progenitori ancestrali “non civilizzati”.

Questo non ha impedito che al tempo stesso si sviluppasse una dimensione culturale che in ambito filosofico, religioso/spirituale e artistico ha valorizzato l’empatia, la solidarietà, la cooperazione, la cura, il rispetto e l’amore per il prossimo come qualità propriamente umane, alla base di una socialità di gruppo necessaria alla sopravvivenza e al benessere dei singoli individui. Qualità umane che in una prospettiva ecologica si espandono nei confronti di tutte le creature vegetali e animali che abitano la terra.

Oggi ad essere principalmente in crisi - soprattutto nella cultura occidentale - è la visione antropocentrica della natura e del mondo, il senso di superiorità di noi esseri umani rispetto alle altre specie animali e vegetali, il sentirci fuori e al di sopra della natura con l’idea di poterla dominare e governare disconoscendo la profonda connessione che ci lega ad essa e al nostro essere animali umani.

Paradossalmente, di fronte a problematiche che minacciano la stessa esistenza della specie umana e richiederebbero uno sforzo comune per essere affrontate, una reazione molto diffusa è quella della rabbia utilizzata per negare le responsabilità delle crisi in atto o per negare le crisi stesse.

Una cultura della rabbia alimentata e fondata sulla paura e sul suo disconoscimento, che rafforza le spinte totalitarie in ogni società, costruita sul bisogno di certezze e di controllo e sulla necessità di dissociare la vulnerabilità, la dipendenza e i sentimenti ad esse collegati proiettandole sugli “altri” etichettati come nemici. La cultura della rabbia e della paura è coercitiva e rigida: semplifica in modo superficiale, chiude, restringe, divide… fa smarrire il legame e il significato profondo delle cose, alimentando il bisogno di surrogati di senso.

La cultura della speranza - che cerca di regolare la paura, senza dissociarla o proiettarla su un ipotetico nemico - è invece liberatoria, flessibile, espansiva, tende a includere, mettere insieme, condividere… restituisce senso permettendo di tollerare le complessità.

Sono “le arti” - con le loro narrazioni che connettono e fanno dialogare i mondi più diversi - a costruire il nucleo affettivo della speranza, coltivando quell’umanità verso sé stessi e il pianeta che permette di trasformare la rabbia distruttiva in voglia di fare, di cambiare, diventando un centro di iniziativa anche partendo da piccole cose, ritrovando così quella creativa vitalità che dà senso e valore all’ esistenza.